この記事は株式会社エス・エム・エス Advent Calendar 2024の12月13日の記事です。

こんにちは、介護/障害福祉事業者向け経営支援サービス「カイポケ」のリニューアルプロジェクトでSREを担当している加我 ( @TAKA_0411 ) です。SREチームの中では主にモニタリングとオブザーバビリティに関する全般を担当しています。

この度、AWS re:Invent 2024に参加してまいりました。私にとっては初のAWS re:Inventということもあり、現地で感じたことや学びについてこの記事で振り返りたいと思います。

私と英語スキル

この記事を理解する上で、私自身の英語スキルについて説明しておきます。

- Reading : 概ね問題なし (面倒だからDeepLを使う)

- Writing : やや難あり (不安なのでDeepLを使う)

- Listening : 難あり (とてもきびしい)

- Speaking : 難あり (とてもきびしい)

開発業務における英語ドキュメントの理解は可能、メールやSlackによる英語のテキストコミュニケーションはぎりぎり可能、英語による会話のコミュニケーションには難ありと思っていただいて大丈夫です。ちなみにアメリカへの渡航も初めてなので不安が尽きません。

AWS re:Inventとは

AWS re:Inventは毎年ラスベガスで開催されるAWSのグローバルカンファレンスで、公式サイトでは下記のとおり説明されています。

AWS re:Invent is a learning conference hosted by AWS for the global cloud computing community. The in-person event features keynote announcements, training and certification opportunities, access to more than 2,000 technical sessions, the Expo, after-hours events, and so much more.

翻訳すると「AWS re:Inventは、世界のクラウドコンピューティングコミュニティのためにAWSが主催するラーニングカンファレンスです。 AWS re:Inventでは、基調講演、トレーニング、認定資格、2,000以上のテクニカルセッション、Expo、時間外イベントなど、様々なイベントが開催されます。」となります。

AWS re:Invent 参加の経緯

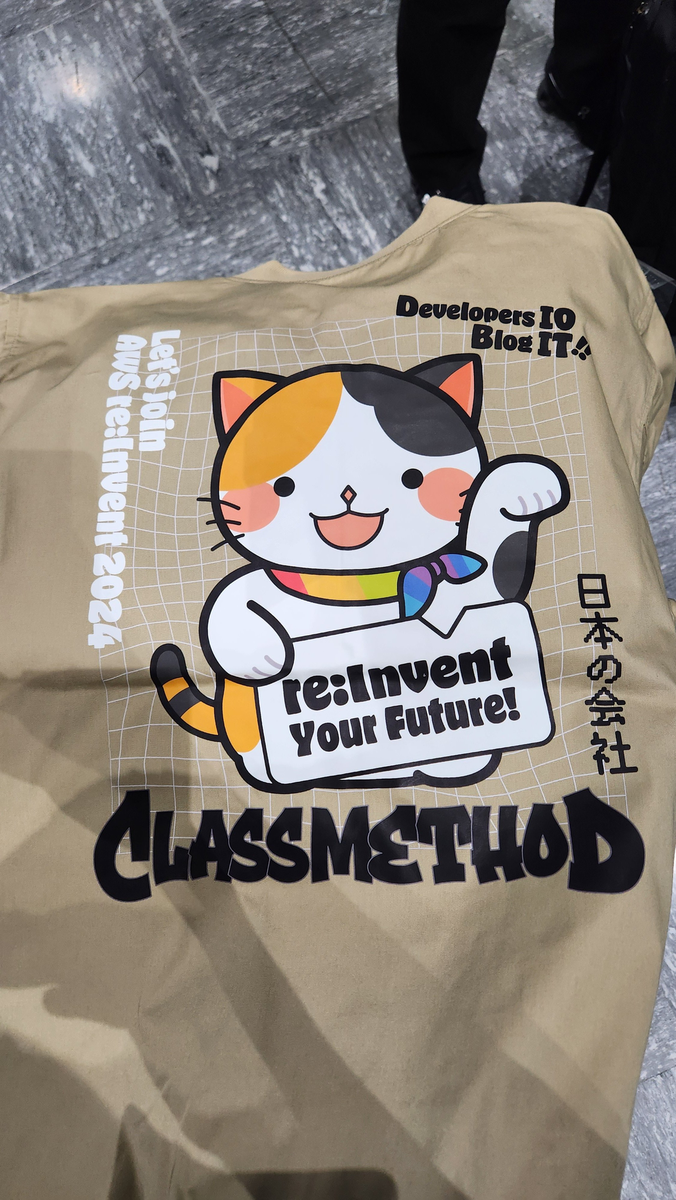

弊社はクラスメソッド株式会社様のお世話になっており、ご縁がありまして今年のAWS re:Inventのツアーに同行させて頂ける運びとなりました。

以前からAWS re:Inventに参加したいと思っており、AWS Summit Japan 2024が終わった頃から上長に相談しつつ参加方法について模索していたため、ツアー同行の申し出を頂けたのは非常に助かりました。改めてこの場を借りてお礼申し上げます。

クラスメソッド株式会社の方々とおそろいのジャケットで参加したのですが、背中にプリントされたマスコットキャラのくらにゃんがとても可愛らしいデザインです。現地では多くの方から「そのノベルティはどこで手に入るの?」「私も欲しい」「イラストがかわいいね」「どこの会社?」などの声をいただきました。

“Go Global!” とは

さて、タイトルにある “Go Global!” とはなにかを先に説明したいと思います。これは日本のAWSユーザーグループであるJAWS-UG (AWS User Group – Japan) の価値観 (ステートメント) の1つとして挙げられています。

JAWS-UGのサイトに掲載されている4つのステートメントを紹介します。

Have fun!

私たちはあらゆる人が平等にアクセス可能なクラウドコンピューティングのユーザーとして、思想・人種・企業や団体・性別など個人の個性に関係なく繋がり、個人ではできない成長・発見を共有し合えることを喜びとします。Make a difference!

私たちは新しいテクノロジーが起こすより良い社会の変化に貢献できることを喜びとして、クリエイティブかつポジティブに活動します。Go global!

AWSのユーザーグループは世界中にあり、国や地域を超えた交流が活発に行われています。 私たちもワールドワイドなユーザーグループの一つとしてフラットな交流に参加できることを喜びとし、国際的なユーザーグループの成長に貢献します。Find new heroes!

私たちは100回の勉強会参加よりも1回の登壇へのチャレンジの方がより大きな成長ができると信じています。 私たちはコミュニティの活動を通じて、個々が持つ知識や経験だけでなく、JAWS-UGに貢献する誰もがヒーローになれる機会を共有します。

つまり、Go Global!というのは「世界中にあるAWSユーザーグループの参加者と積極的に交流しよう!」と私は理解しました。そう、AWSユーザーグループは日本だけじゃないのです。

ちなみに、私は2023年からAWS Community Builderというものに認定?選出?されており、世界中のAWS Community Builderと交流する機会を頂いております。

また、今年の8月にはJAWS PANKRATION 2024というイベントで登壇する機会があり、こちらでも日本だけではなく海外のAWSユーザーとコミュニケーションする機会がありました。

しかし、やはり私の中の “Language Barrier” は厚く、比較的簡単に翻訳できるテキストコミュニケーションであっても積極的に行うことはできていませんでした。そのような状況でAWS re:Inventへの参加は大丈夫なのだろうかと不安を感じます。

現地での行動指針

AWS re:Inventには基調講演を含めた様々なセッション、Game Day、ワークショップ、EXPO、パートナー企業主催のパーティーなどがあり、体が2つ3つ欲しくなるくらい大量のコンテンツがあります。また、セッションは複数のホテルで開催されており、移動時間を考慮すると取捨選択しなければなりません。

AWS re:Inventに複数回参加している知人や、ツアーの主催であるクラスメソッド株式会社様からは「現地でしか体験できないことをしましょう」とのアドバイスを頂いており、下記のとおり現地での行動指針を設定しました。

1. 現地でキーノートを見る

現地の会場でキーノートを見るのはとても刺激的であり価値があると知人からオススメされたので最優先事項としました。特にAWSのCEOであるMatt GarmanとAmazon.comのVP & CTOであるDr. Werner Vogelsのキーノートをオススメされたので参加することにしました。キーノートの開始時間は朝8時 or 8時半で、移動時間や開場までの待機時間を考慮すると7時〜7時半頃に移動を開始する人が多く、朝に弱い私には辛い時間帯です。

2. re:Playに参加する

re:PlayとはAWS re:Inventの最終日前日の夜に開催される大規模なアフターパーティです。著名なバンドやDJによる演奏がされたり、アトラクションがあったり、とにかく派手であることが特徴として挙げられます。ほぼ全ての知人からre:Playには絶対参加しろと言われており、毎年の楽しそうな様子も知っていたので参加するよう調整しました。

3. EXPOを見て回る

EXPOとは名前の通りスポンサーによる展示ブースで、まだ日本では見たことのないSaaSの調査や業界の技術トレンドの調査、各産業別の事例などに興味があるため高めの優先度としました。英語が苦手な私が実際にブースの人と話してどれだけ会話が成り立つのか不安です。

4. 交流イベントに参加する

AWS re:Inventの夜には企業スポンサーによるパーティーやAWS主催によるパーティーが開催されます。後者はAWS Community BuilderのMeetupや、AWS User GroupのMeetupが開催されるため、せっかくだし参加してみるか!と申し込んでみました。英語が苦手な私が海外のエンジニアと話してどれだけ会話が成り立つのか不安です。

5. セッションに参加する

セッションの参加については優先度を低めで設定しました。なぜなら後でYouTubeにアーカイブが配信されることを知っていたからです。 (既に多くのアーカイブが公開されています)

AWS re:Invent振り返り

それでは実際にAWS re:Inventに参加して得られた感想や学びについて挙げてみます。

1. とにかく必死で英語を話す

AWS re:Inventの開催地はアメリカのラスベガスであり、会話は基本的に英語で行われるため、英語が苦手であってもなんとかしてコミュニケーションを行う必要があります。話せずにもたもたしていても残念ながら日本語で助けてくれる人は恐らくいません。自分でなんとかするしかないのです。そんな状況に置かれた私は「とにかく自分の意思を伝えよう」をモットーに行動しました。

初日は驚くほど口から英語が出てこずとても苦戦しましたが、2日目以降はそれっぽい文章を組み立ててなんとか会話を成立させることができました。最終日にDatadog主催のネットワーキングイベントがあったのですが、開催場所のお店を探せず迷ってしまい、案内カウンターで場所を聞いた時にすんなり英語で会話が出来た時は多少なりとも成長を感じました。

改めてなぜ英語でのコミュニケーションが苦手なのか、なぜ苦手意識を覚えるのかを振り返ってみると「正しい文法でなければならない」であったり「稚拙な英語で話すのは恥ずかしい」というのを過剰に意識していたからではないかという結論に至りました。もちろん正しい文法で話すことは大事です。しかし、文法がめちゃくちゃでもまずは自分が何を伝えたいのかを最優先にしてもいいんじゃないか、俗に言う 出川イングリッシュ でも良いと考えるようになってから、気持ちが楽になりました。

2. 相手の会話が聞き取れない

英語で話すことは多少なりともできるようになりました。しかし相手が言っていることを聞き取ることが全然できず、自分のリスニング能力のなさが辛かったです。ある程度自分の意思を伝えたとしても相手が話した英語をほとんど理解できないので会話のキャッチボールが上手くいかず、そそくさとThank youで会話を切り上げてしまう事もありました。

3. スマホの翻訳アプリはあまりアテにできない

AWS re:Invent出発前に札幌で「re:Invent事前勉強会」なるものがありました。そこで私は「英語が苦手なのでスマホの翻訳アプリを駆使しようと思います」と発表しました。海外の方々が実際に翻訳アプリでコミュニケーションをしているのを見て、これなら自分でもできるのでは?と思ったのがきっかけです。

しかし実際には下記の理由によりほとんど使うことがありませんでした。

- 翻訳の精度が低い

- 翻訳によるタイムラグにより会話のテンポが悪くなる

1つめの翻訳の精度ですが、実際にMatt Garmanのキーノートを現地で聴いている際に翻訳機能を使ってみましたが、翻訳の精度が低くてあまり使い物になりませんでした。一方でJAWS PANKRATION 2024で大活躍したVoicePingやNottaといった文字起こしツールであれば精度が高くて使えるいう話を聞いたので、もしかしたらツール次第で上手く使える可能性が残されているかもしれません。引き続き調査していきたいと思います。

2つめのタイムラグですが、日常会話のような低遅延コミュニケーションにおいては翻訳アプリを都度経由することで会話のテンポが悪くなるため使うのが難しいと感じました。一方で道案内や何らかの手続きに関する質問など、あまり会話のテンポに左右されないものであれば使っても良さそうです。

4. 海外のエンジニアと友達になれると嬉しい

今回最も伝えたいことがこちらです。”Go Global!” というタイトルの回収です。

これまで私はAWS Community Builderでありながら海外の人たちとの積極的な交流は行ってきませんでした。あまり必要性を感じていなかったとも言えます。しかし、AWS re:Invent 2日目の夜に開催されたAWS Community BuilderのMeetupで一気に考えが変わりました。

とあるタイミングでご一緒したAbel Lopezさんはメキシコのクラウドエンジニアで、私と同じくJAWS PANKRATION 2024に登壇していました。偶然その日私が着ていた同イベントの登壇者用Tシャツを見せたら「いいね!僕も登壇したんだよ!」と盛り上がり、今度一緒にメキシコでテキーラを飲もうよという話になったり「この言葉は日本語だとなんて言うんだい?」という話をしたりと、気軽に話しかけてくれたのがとても嬉しかったです。

また、別のタイミングでご一緒したJiyoung Leeさんは韓国のSecurity Engineerで、AWS China User Groupで行われた12-Hour Amarathon Geek Talkに登壇していました。彼と私には共通の知人がいたので話もスムーズで、気づけばInstagramフレンドになっていました。

5. LinkedInのアカウントを開設しておく

海外の方とSNSアカウントを交換する場合はLinkedInのアカウントがあると便利です。私のSNSアカウントはTwitter (X)、Facebook、Instagramを主に利用しているのですが、残念ながら3つとも持ってないという方が多かったです。

来年のAWS re:Invent参加に向けて

今回のAWS re:Invent参加により自分の英語力が浮き彫りとなりました。貴重な機会を活かしきれず正直とても悔しいです。もっとEXPOでブースの人たちと会話したりディスカッションしてみたかったですし、海外のAWS Community BuilderやAWS Heroともっと会話したかったです。しかしこれは伸びしろです。多少なりとも会話はできました。今回の経験をバネに語学力を高め、日常会話くらいができるくらいの状態で来年のAWS re:Inventに参加したいと思います。

AWS re:Inventに参加することでなんらかの技術力がすぐに伸びるとか、なんらかの知見がすぐに得られるというのはあまり無いかもしれません。しかし、長いエンジニア人生において「あの時AWS re:Inventに行けたのはいい経験だった」と思える場面があると信じています。そして、このブログをきっかけに来年AWS re:Inventに参加したいという社内のエンジニアが増えるよう頑張っていきたいと思います。

最後に覚悟の証を置いておきます。

Duolingo課金した

— しめじ/Kaga (@TAKA_0411) 2024年12月10日

それでは来年のAWS re:Inventでお会いしましょう。