合同会社 makigai(マキガイ)の貝瀬です。2024年6月からスクラムマスターとして、介護/障害福祉事業者向け経営支援サービス「カイポケ」に関わる組織やプロセスの改善を支援しています。

カイポケリニューアルプロジェクトでは、LeSS(Large Scale Scrum:大規模スクラム)を導入しています。本記事では2025年1月に実施した座談会の残りの部分(Part3)をご紹介します。

Part1、Part2については以下の記事をご参照ください。

人物紹介

- キム ダソム(以下、キムPO)

- エリアプロダクトオーナー

- 田村恵(以下、田村PO)

- エリアプロダクトオーナー

- 原野誉大(以下、原野EN)

- エンジニア

- 伊達大晃(以下、伊達EN)

- エンジニア

- 福田尚亮

- スクラムマスター兼ファシリテーター

- 貝瀬岳志

- 全体のスクラムマスター兼本記事の執筆者

組織のアジリティ向上を目指したチーム再編

—— 12 月はクロスファンクショナルチーム(注: プロダクト開発に必要なスキルを保有している、または習得できるチーム)を目指すため、キムさん、原野さんの組織で既存の複数チームをフロントエンドとバックエンド混成になるように再編成したタイミングだったかと思います。まずは、当時の懸念について教えてください

原野EN:私のチームでは既に11月の時点で、フロントエンドエンジニアがバックエンドも担当することになっていました。それは当初の期待通り、やりやすくなったかなと思います。一方、再編成後の新チームでは、複数の文化を持ったチームメンバーが混ざりあうので変化がより大きく、難しい点が出てくるだろうなと思っていました。

キムPO:中長期的な視点では、自律的なクロスファンクショナルチームを作っていくのは実現したいことでしたが、原野さんと同様に、文化の違う2チームが1チームになる時に文化の違いや開発の進め方の違いがどうなるのかが気になっていました。今思えば構造的な問題が原因ですが、チーム再編前はバックエンド開発を先行し、その後別のスプリントでフロントエンド開発が追従するといった進め方を取っていたので、混成チームになったときの具体的な進め方がイメージできませんでした。議論しながら進め方を決めていくなどのチームビルディング期間が必要になると思っていたのですが、当時は大きなリリースを控えていた時期なので、一時的に起こるであろうスピード低下をどのように取り戻していくのかが気がかりでした。そういった中での再編成は、本当に大きなチャレンジだったと思います。

—— うまくいった時のリターンに期待しつつも、大きなリリースの直前に体制を変えていくことによるリスクも大きかったですよね。1 月現在も、「Done の定義」の再定義など、新チームでのチームビルディングを実施している最中ではありますが、現時点で見えているチーム再編成の効果についても聞かせてください

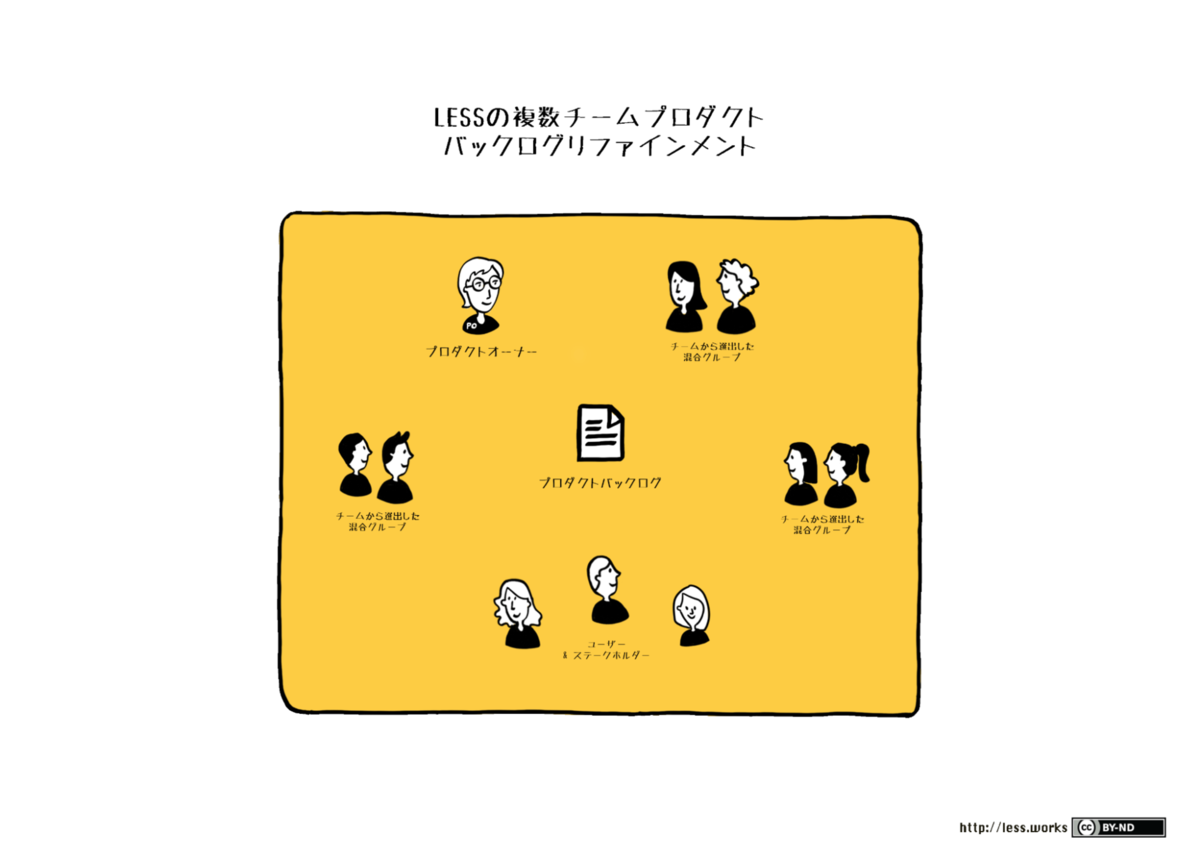

キムPO:再編後に、混合グループによる複数チームプロダクトバックログリファインメントを実施したことによって、未来への不確実性が一定下げられた実感があります。クロスファンクショナルなフィーチャーチームを目指す過程の中で、当面のプロダクトバックログアイテムに対する全員の解像度を底上げできたことが良かったと思っています。全体に目を向けた影響で、とあるプロダクトバックログアイテムの開発を田村さん・伊達さんたちの組織と分担して進めるきっかけにできたことも大きかったです。

また、うまく行かないことが出てきたときに、元のフロントエンドとバックエンドで別れたチームに戻すという話ではなく、新チームの中で解決すべき課題と捉えている状況も良い点かなと思っています。例えば、フロントエンドの開発タスクが多いという事実に対して、チーム全体のスキルアップを課題として捉え、バックエンドエンジニアがフロントエンドの実装にチャレンジできるような戦略をチーム自身が議論して実行に移しています。実際既に、バックエンドエンジニアがフロントエンドタスクを消化できるようになっているという成果もでているので、チャレンジして良かったなと思っています。

原野EN:もう少し広い範囲で振り返って見ると、LeSSの導入から毎月のように大きな変化が起こり続けていたかなと思っています。スプリントが2週間なので、2スプリント経過して変化に慣れてきた頃に、また大きな変化が起きて、みたいな。ただ、この4か月でプロセスや組織を変化させていくこと自体に慣れてきて、アジリティの高いチームになってきた実感があります。1つ1つの大きな変化はキムさんが中心となって推し進めていたわけですが、うまくいかない可能性も大きい中で、どんどん進めていくところはすごいなと思いながら見ていました。変化に追従するチームも大変ですが、変化を働きかける方はもっと大変だろうなと感じます。

キムPO:ありがとうございます。一方、どんどん変化している状況の中で、各取り組みに対する評価が曖昧になっている点を課題として感じています。最終的にはチームの安定化を目指したいと思っていますが、直近ではプロダクトロードマップに関連する計画と実績の差分、各スプリントにおけるベロシティなどが見るべき指標になるのかなと思っています。

原野EN:話をしていて、この座談会自体が1つ1つの変化に対する見直しのきっかけになっていることに気づきました。

—— 組織の適応性は、LeSS フレームワークの中でも重要なポイントとしてあげられていますね。スクラムマスターとして支援に入ってから、変化に対してどう適応していくのかという議論が各所で建設的になされていたことが印象的で、組織としての重要な価値観に通じるところなんだろうなと感じています

将来の展望

—— 最後に、組織やチームに対する今後の期待について一人ずつ聞かせてください

伊達EN:私の組織では、既にバックエンドやフロントエンドなどの技術領域での役割分担が減ってきている実感があります。その先は技術領域というか、プロダクトディスカバリーや品質保証など、エンジニア以外の職種に頼っている領域にも広げて行きたいです。完成の定義を拡張して、価値提供に必要なことはスプリント内で何でもできるような、問題解決力の高いチームになっていけるといいなと思っています。

田村PO:私の組織ではクロスファンクショナルなチーム分割をしたばかりですが、今後はプロダクトマネージャーやプロダクトオーナーが担っている業務、具体的にはプロダクトバックログアイテムの作成などもチームの誰もが担当できる状態にしていけると良いなと思っています。

原野EN:新しいメンバーがチームにジョインしたり、新たなチームが作られたりすることが今後もあると思うので、そこで起こりうる課題に対しても、うまく乗り越えていきたいと思っています。クロスファンクショナルなチームにはなってきましたが、組織全体としてドメインカットでチームが作られているので、そのあたりを解消していくことが今後の課題かなと思っています。あらゆるチームがあらゆるドメインを対応できるような変化が起こると思っているので、その変化に期待しています。

キムPO:私のプロダクトは今後2〜3年後を見据えた時に、まだまだ拡充すべき機能・サービスが控えているので、今よりメンバーが増えていくはずです。現在はクロスファンクショルチームで開発を進めていく過渡期かとは思いますが、メンバーが増えたときに個々のチームを安定させた状態で、どのようにスケールアウトしていくかが次の課題になっていくだろうなと思っています。今できることは引き続きやっていきながら、未来の視点も入れながら、準備を進めていきたいと思ってます。

—— クロスファンクショナルなフィーチャーチームを進める過程で、どんな領域でも学習しながら進めていけるチームになっているので、結果として組織全体のアジリティが向上していくんだろうなと思っています。スクラムマスター一同としても、皆さんの期待を実現できるように、引き続き支援させていただきます。座談会に参加いただきありがとうございました

まとめ

計3回に渡って紹介してきたLeSS座談会では、以下のようなトピックを扱いました。

Part1:LeSSの導入から初月まで

- LeSS導入時の印象や期待

- LeSS導入後初月に起きた変化

Part2:LeSS導入後に起きた役割と組織構造の変化

- チームの自律性向上のための役割廃止

- コンポーネントチームからクロスファンクショナルチームへ

Part3:変化を続ける組織と将来の展望

- 組織のアジリティ向上を目指したチーム再編

- 将来の展望

短い間にLeSSの導入・プロジェクトリードという役割の廃止・クロスファンクショナルチーム/フィーチャーチームへの再編、といった大きな変化が起こり続けましたが、プロダクト開発の当事者自らが主体となって考え、実行してきたことが伝わったのではないでしょうか。

他方、スクラムマスターやマネージャーは、LeSS導入における3 つの原則などを念頭において、当事者への強制は避け、観点を広げるための働きかけや、当事者が必要とする支援を行うよう努めています。LeSSは日本国内においての事例が少ないので、導入を検討している組織の参考になれば幸いです。