この記事は株式会社エス・エム・エス Advent Calendar 2024の12月19日の記事です。

エス・エム・エス BPR推進部の佐々木と申します。

BPR推進部は、全社横断でビジネスプロセスと、その中で扱われるITシステムを最適化し生産性を向上させることをミッションにした組織です。

私はその中でキャリア/介護・障害福祉事業者/ヘルスケア/シニアライフといった国内事業の改善推進を主管するEA推進Grのグループ長をさせていただいています。

今回はBPR推進部とプロダクト開発部が共同で検討を進めている、キャリア事業領域を中心とした各種のデータ・業務管理基盤の見直しについてご紹介できればと思います。

はじめに

エス・エム・エスでは、介護/障害福祉事業者向け経営支援サービス「カイポケ」や看護師向け人材紹介サービス「ナース専科 転職」、介護職向け求人情報サービス「カイゴジョブ」など、主に介護・医療・障害福祉・保育といったドメインに対する多様なサービスを展開しています。

その中で、人材紹介サービス・求人情報サービス・教育サービスなどの、従事者の方々がよりよいお仕事に就業されるための一連のサービス群を「キャリア事業」というドメインとして捉えています。 今回ご紹介するのは、このキャリア事業においてサービスの提供や社内の様々なオペレーションで発生・蓄積されるデータを管理するシステムアーキテクチャの改善に関するお話です。

前提/背景

このキャリア事業はエス・エム・エスの事業の中でも歴史が古く、多様なサービスを展開している領域です。

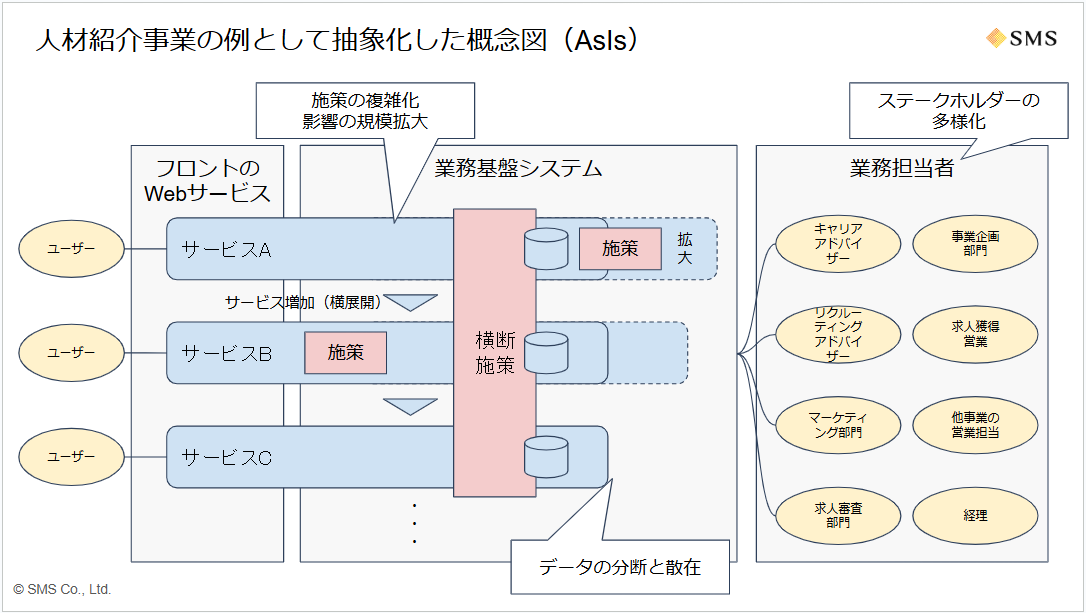

これまで様々なサービスを小さく生み出し大きく育てていく中で、サービスや裏側にある業務システムは、その時々の要求や様々な制約を踏まえて個々に最適化されたシステム・データ設計がされてきました。

これ自体は決して悪いことではなく、ビジネスモデルやドメイン特性(キャリア事業の場合は主に向かい合う従事者や事業者の属性)、事業のフェーズによって、個々のサービスで管理したい情報や事業の変化スピード・量は様々であるため、それぞれに適した形で構築していくことは必然と考えています。

ただ生み出されたサービスが拡大していく中で、業務担当者(ステークホルダー)の役割も多様になり分業化されていきました。

その横で、さらに新たなサービスを展開していくと、既存の資産を有効活用する形でシステムとオペレーションも効率的に構築されていきます。

ですがシステム毎に持っている機能に横断的に手を加えたり、システムを跨いで保持したいデータが発生するなど、要求が複雑・高度になっていくと、その構造と多様なステークホルダーのニーズとのバッティングが制約となって、サービス改善のボトルネックになるケースも出てきました。

また個々のサービス間でのシナジーを生み出し、ユーザーに対しての価値を事業全体で最大化していこうとすると、サービス提供や運用の中で発生・蓄積される各種のデータを個々の中で閉じたものとせずに、事業ひいては全社の共有アセットとして蓄積・管理し、サービスの改善に活かしていくといった戦略的なデータ活用も求められてきます。

今後5年・10年という中長期のサービス拡大や提供価値の最大化を見据えた際に、キャリア事業においてコアとなる従事者や求人・事業者情報、各種サイト上のユーザー行動情報といったデータを、適切な粒度でモデリングしなおし、効率的に管理できるアーキテクチャに再設計することで、事業活動やユーザー行動の横断的な分析や、より有益なユーザーの方々への求人レコメンドといった機能提供を可能とし、事業成長に貢献するシステム基盤の構築を目指していきたいという機運が開発組織内で高まってきました。

実現したいと思っている世界観(コンセプト)

あるべきアーキテクチャを考えていくにあたり、大きく以下の三つのコンセプトを立てました。

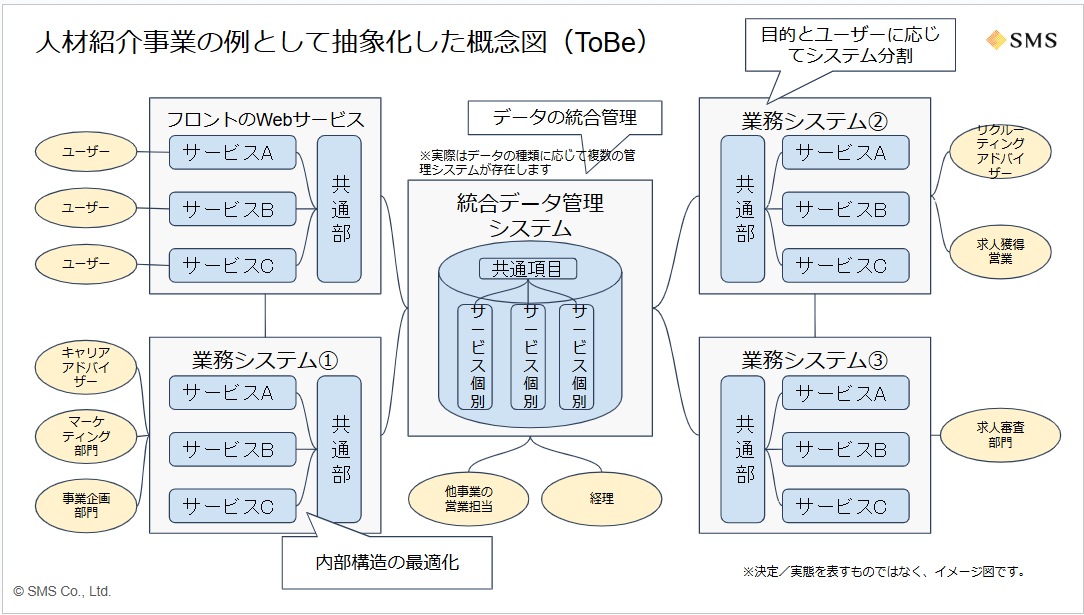

1. 役割に応じたシステムの統合と分割

- 社内外のオペレーション・プロセスのインターフェイスとなる機能群(プロセスマネジメントシステム)と、そこから生み出されるデータを蓄積・管理する機能群(データマネジメントシステム)を切り分け、ドメイン特性に応じたプロセスに対する柔軟なチューニングを可能にする。

- 事業にとってコアな情報を扱うデータマネジメントシステムは、各領域で分散せず統合管理することで、事業横断で最新の正確なデータが共有される構造にする。

2. システム内部構造の共通/個別の最適化

- 共有する機能やデータの中でも、ドメイン特性に関わらず普遍的な部分を共通化、ドメイン特性に応じて保持したいものは個別化することで、過度な共通化による影響範囲の肥大化を防ぐ。

3. システムの役割に応じた最適なアーキテクチャの選定

- 世の中のプラクティスを取り入れやすいSaaSベースの業務システムや、事業の競争力の源泉やドメインの独自性を受け止めるスクラッチ開発領域などを適切に見極めて、全体設計すること。

一つ一つはどれも当たり前のことを言っているにすぎませんが、事業が成長してきた今だからこそ、改めて最適なシステム設計を考えることができる観点だと思っています。

これまで進めてきたこと

まずはエンジニアリング組織からの目線で課題感や理想像の言語化し、それを事業に投げかけてみるといったところからスタートしました。

エス・エム・エスのよいところはこうした課題感を、経営や事業責任者も交えたオープンな場にダイレクトに持ち込んで議論ができるところです。

この中で、エンジニアリング組織だけでは深めきれなかった、構造の変化にビジネス上の価値がどのようにあるかといった視点も踏まえ、事業全体でこのイシューにどう取り組むか(どのような時間軸でどれくらいの投資をしていくか)といったことをすり合わせてきました。

また、実際にシステムを扱って日々の業務を行ったり、直接的な顧客接点を持ってニーズの解像度の高い業務部門からも、意見を聞きながら進めていきました。

大きな業務の変革を伴う話でしたが、未来を見据えてより良くしていくことにポジティブなフィードバックをもらえ、非常に心強かったです。

今後

これまでは企画・検討中心のフェーズでしたが、2025年はいよいよ実行のフェーズに入っていきたいと考えています。

ここまで社会貢献性が高く、規模化している事業のシステムアーキテクチャの見直しを、誰かに言われたり決まったこととして降りてくるのではなく、自分たちが課題感を持って主体的に進められる環境や機会はなかなかないと思っています。

ただ悔しいかな参画メンバーは、みんな本務がある中で有志のような形で集まっているので、思い通りに時間が使えていないこともあり、今後は成果を意識したアウトプットを積み上げていきたいです。

本当はもっと色々と書きたいこともあるのですが、また別の機会に…

ちょっと興味ある方、詳しく聞いてみたいという方は、カジュアル面談のような形でのご連絡大歓迎です!