はじめに

@emfurupon777 です。エス・エム・エスに入社したのが2022年1月なので、3年ちょっとたちました。ようやくエス・エム・エスで働いているのだという実感も得始めているところで、これまでに経験してきた環境とは実感の仕方が異なることに面白みを感じ始めています。

この感覚をもって、Slackに戦略コンサル出身の経営陣が作り上げた前々職での実感を『変態的に優秀な人たちに引っ張り上げられつつ搾り取られ続けているような感覚』(※これは最大限の賛辞のつもりです)と表現したところ、プロダクト組織の責任者である@sunaotからも『奇遇ですね。私も以前の職場(私の前々職とは同じ戦略コンサル出身の別人による経営)のときはそういう感覚でしたw』と返ってきたので、妙な納得感がありました。一方で、「なるほど @sunaotも異なる実感がありそうなので、やはりエス・エム・エスで求められることはこれまでの経験と異なるのだなー」と再認識し、マネージャーとして考えていることをポエムとして書いていきます。(あくまで一社員としての私見ですので、その点はご容赦ください)

視座をあげるということ

VUCAなどという小難しい表現を用いるまでもなく、変化の激しい現代において。目の前にある今イシューだと見えているものに正面からぶつかって、砕けて、を繰り返していくだけでは、なかなか前に進むことができなくなる状況はまま発生し、『視座を上げて見つめ直してみて』(意訳ですが)と、1on1などの場で伝えたり、伝えられたりした経験を持つ方は多いのではないでしょうか。

マネージャーとしてはチームに求めるべきことだと理解はできるものの、視座という言葉の必要性をうまく言語化し、説明することに難しさを感じていました。受け手側も、『それはマネージャーであるあなたに必要なものであって、自分には関係ないのでは?』と咀嚼しきれないのではないでしょうか。(私自身、かつてそう感じた一人です)

チームへの役割期待

少し話は変わりますが、ここで前提を2点おさえておきます。

1点目は、社内の”チーム”定義です。

エス・エム・エスにおけるチームは短期と中長期、主戦場と周辺、時間軸に対する成長へどう取り組むかを考えていくのが役割になっていて、担うことが期待されているのは主にこのような事です。

- 固有の文脈の解釈・評価

- 今期、半期の目標とKPI、そこへのプラン

おや、、一般的に言われるマネージャーの役割と認識されている事の相応の内容が、エス・エム・エスでは、一般的にマネージャーの役割とされる内容の多くが、チームへの期待として明文化されていますね・・・

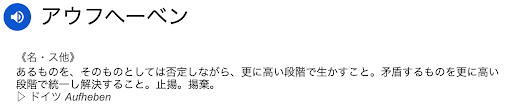

アウフヘーベン(止揚)

つづいて2点目は、上位グレードに対する期待値です。

弊社プロダクト責任者の @sunaotが書いた社内ドキュメントの中にこんな記載があります。

答えがなく選択肢複数の中でアウフヘーベンするのが上位グレードのイメージ

あれ?おやつの話ですか?あ、違った。

ある命題(テーゼ)と対立関係にある命題(アンチテーゼ)を統合し、より高い次元の命題(ジンテーゼ)を導き出す止揚(アウフヘーベン)の考え方を土台とした思考法があり、これを弁証法というそうです。

重要なのは、対立する2つの命題(テーゼとアンチテーゼ)に優劣はなく、片方がもう片方を打ち消すのではなく、統合され進化していくという点です。なるほど。

一見、矛盾や対立する要素を統合し、より高次の価値を創出するための重要な手法で、この考え方は、利益追求と社会貢献、短期的な目標と長期的なビジョンなど、経営における多くの課題に適用されるとのこと。

(一般的に)マネージャーとはなんなのか

マネージメントとは「なんとかすること」というのはよく言われることで、その任にあたっている人は感覚的にもこの表現はしっくりくる気がしています。

ところが、「うちの会社のEM / PdM / PjMって何をする人なんですか?」という、特定のアクションによってマネージャーの役割が定義されているかのような質問を投げかけられることが多いように感じています。

なぜそう感じるのか。試しにAIにマネージャーの果たす役割を尋ねてみると・・・

- 業績管理と目標設定

- 人材管理と育成

- コミュニケーションと連携

- モチベーション管理

- etc.

なるほど、確かにこれをやる人がマネージャーという感じの答えが返ってきて、確かに表層でわかりやすく観測できるのはこういうことかもしれないという気はします。

エス・エム・エスにおけるマネージャーとは

エス・エム・エスのプロダクト組織でもEMという表現をすることや、プロダクトマネージメントグループが存在するため、それを担う人という意味で共通認識を持つためにPdMといった表現をすることはそれなりにあるのですが、各人が担う期待は均一ではなく、事業遂行に必要な能力と、それぞれの得意・不得意などによってグラデーションがついています。(あたりまえのことを言っていますね)

普段の業務では、『EMだからこのアクションをする』『プロダクトマネージャーだからこのアクションをする』といった職種に縛られた考え方はしていません。マーケットに向き合う上で必要なことを自らのスタンスで取捨選択し、優先順位をつけながら推進していくことが求められています。(もちろん、全てのタスクを自分一人で実行するのではなく、仲間の力を借りて実現していく必要があります)。

この役割は一般的な企業であれば『経営層』や『ボードメンバー』、場合によっては『役員』といった、会社上の機関として位置づけられる立場の者が担う割合が多いと感じます。しかし、エス・エム・エスは役員が少ない経営体制であることからも推測できるように、それぞれの社員に明確な権限移譲が行われている組織です。

この移譲を受けて事業を推進する主体がマネージャーなのだと私は解釈しています。エス・エム・エスでは組織階層の中でのポジショニングを表す表現は必要としていない実情があります。たとえば、最近多く使われるようになってきた印象の表現に”VPoE”がありますが、社内で議論をしていく中で、「なんか誰もVPoEを名乗る必要性を感じてないね・・」となる瞬間があったりします。

どういう取り組みが必要なのか

私個人の経験では『社長意識』、@sunaotの経験では『2ランクアップ』、そしてエス・エム・エスでは経営層との縦横の連携など、優れた経営を行っている組織では、何らかの形で視座を高める取り組みが推奨されていると感じます。

表現の違いはあれど、行き詰まったり迷ったりした際は、意識的に自身の視座を上げるか、あるいは(無理にでも)視座を上げてくれる人に積極的に関わっていく(例えば1on1を申し込むなど)ことで、アウフヘーベンを体現するための新たな視点が得られるのではないでしょうか。。

もちろん良書を読んでインプットするといったことも重要だとは思いますが、組織として事業を推進していくにあたって、対話を重ねていくのは必要不可欠です。この対話を疎かにせずに行動し続けることができるのであれば、それぞれ得意領域は違えどマネージメント適正はあり、経営的思考を歩んでいくことにも繋がっていくと考えています。

組織が成長する中で、時には矛盾や対立構造が生じることがあります。そんな時こそアウフヘーベンを意識し、それぞれのチームが発揮している価値を尊重した上で統合していく、そうした戦略的な役割を担う意識を持つことが最重要であると考えます。。

おまけ

最後に @sunaotの記載を紹介しておきます。

ここでいうマネジメントというのが、EMなのかアーキテクトなのかPdMなのかデザインマネージャーなのか、実情でいくとこれはどれでもいいなあというのが今の状況で、職種的適切さよりも個人能力依存の限界のほうが早く来ている印象がある 問題に取り組み、前へ進めることができているのならば、それは良いマネジメントでありバックグラウンドの選別をしている余裕はない

いや、マジで余裕はないですw

すべての事業領域で仲間を求めていて、求人票の表現としては例えばEMといった一般的な表現はとっていますが、細かい表現にこだわる必要はありません。実体として今回記載させていただいたように、”事業を推進するマネージメント”に興味がある方はぜひカジュアル面談で意見交換したいです!というくらい、私たちは仲間を求めています。